WER STIRBT IST SELBER SCHULD

Auseinandersetzung mit ausgewählten Projekten zwischen 1967 und 2020 im Interview mit der Kuratorin Alexandra Schüssler.

Inhaltsverzeichnis

19 Emergency Masks

Dawn of Violence

So the Sky Defenestrated the World and Violated the Earth

Related Acts

Economy Eats Democracy

Double Death

Art & Order

Hotel Lyss

Körper und Bild

Fuck Your Gaze / June 4th 2013

Friends

Come Here I Want to See You

Like nothing else

General Document

artcontemporain, e

Condamné

Umgang mit Kunst

Cuba 40

Central Airport

Hundred Years and Ten Minutes

Absence

La Extensión del Instante

Die Wirklichkeit des Mediums

Siehst Vater und hörest Du nicht

Architektur Denkform

Protoplast

Spartak

Ciao Ciao Ceausescu

Ohne Bild

Die gehobenen Ansprüche

Two Strings

Cuba Cola

Zeichnungen

Mensch Soldat

Turm und Grenze

Passion, Wer Stirbt ist Selber Schuld

Dieu et la Catalan

Alta Mesa Memorial Park

Enriqueta Serra am Palmsonntag, Barcelona 1924

AS: Was sind die Beweggründe für das Buch Wer stirbt ist selber schuld, deine Werkübersicht von 1967 bis zum Moment unseres jetzigen Sprechens?

EF: Seit 1967 beschäftige ich mich mit bildender Kunst, erst als Student, dann als Dozent und Künstler. Ich habe mit unterschiedlichsten Medien gearbeitet und diskontinuierlich sehr verschiedenartige Werke geschaffen. Einige Kritiker haben mir vorgeworfen, mein Oeuvre sei eklektisch. Andere vermissen ein gewisses Wiedererkennen einer Handschrift, die einem Markencharakter entspricht. Ich muss ihnen Recht geben und einräumen, dass mich der Gedanke der Bildung einer Eigenmarke weder beschäftigt und noch weniger interessiert hat. Dieses Buch ist für mich die Möglichkeit, einen Überblick über mein Schaffen zu gewinnen und die Beziehungen zwischen meinen Arbeiten zu erkunden.

Nach über einem halben Jahrhundert der Tätigkeit ist es das erste mal, dass ich das gesamte Werk am Stück betrachte.

AS: Du beginnst diese Werkschau mit einer rezenten Arbeit mit dem Titel Die Rückseite des Urknalls. Ich verstehe diesen Text als eine Reflexion der Conditio Humana und zugleich des Zeitgeschehens. In welchem Bezug steht er zu deinem Lebenswerk?

EF: Dieser Text ist die Behauptung, dass ich einen Standort in Raum und Zeit gefunden habe, von dem aus ich die Welt, in der ich bis jetzt gelebt habe, mit veränderter Optik, frei von bisherigen Konventionen und Prämissen, in aller Ruhe betrachten kann. Es ist nicht von ungefähr, wenn dieses Buch mit einem Ausgangspunkt für ein tieferes Sinnieren beginnt und es bleibt abzuwarten, ob dieser Prozess je ein Ende finden wird. Mir scheint er gerade dazu bestimmt, nie abgeschlossen zu werden. Dieses Überdenken soll in eine Arbeit fliessen, die sich nicht ins Gefüge unserer Gewohnheiten und Übereinkünfte einbinden lässt.

Es ist mir ein Anliegen, alles was ich bisher geschaffen habe aus einer Perspektive, die in der Zukunft liegt, zu spiegeln.

Ich bin überzeugt, dass sich unsere Gesellschaft nicht mehr von innen verändern lässt. Von innen wird die Maschinerie geschmiert und mit Mühe am Laufen gehalten. Es fehlt längst an der nötigen Übersicht, um grundlegende Veränderungen an heutigen Produktionssystemen und mit ihnen verbundenen Sozialstrukturen vorzunehmen. Es geht weiter wie vorher. Grosse Tiere fressen kleine Tiere, werden aber ihrerseits von noch grösseren Tieren gefressen, die wiederum von riesigen, die dann von gigantischen Tieren gefressen werden. Das System steht daher auf immer weniger Beinen und der geringste Windstoss bringt alles in Schieflage, so wie wir das heute mit einer Epidemie erleben, von der man sich fragen muss, ob sie diesen Namen überhaupt verdient. Wir sind wie ein Wald, der nur noch auf ein paar Stämmen steht. Das nächste Unwetter wird uns umhauen.

Ich kreiere eine neue mentale Distanz zu meinen gewohnten Denk- und Handlungsweisen und versuche, mich damit vor der Einöde zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zu entziehen. Ich suche nach etwas, das man als kultivierte Naivität bezeichnen könnte. Ein Subjektiv, das alle Hüllen zu Fall bringt.

AS: Das klingt nach Realitätsflucht. Betrachtest du Kulturschaffen als Versuch, einer gelebten Wirklichkeit zu entfliehen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass das Arbeiten im Bereich des Symbolischen einen Versuch in sich trägt, Alternativen zum Hier und Jetzt zu schaffen? Und wenn schon keine Gegenentwürfe entstehen, dann zumindest Anstösse zum Überdenken des Status quo. - Nach meinen Beobachtungen hat sich jedoch das Arbeiten im Symbolischen aus dem Bereich des Kunstschaffens in den Bereich der Medien verlegt. Wird das Leben in der analogen Welt von einer Existenz im Digitalen verdrängt?

EF: Das Hier und Jetzt empfinde ich von banaler Brutalität. Ich muss einen Weg finden, ihm auf elegante Weise zu entfliehen, ohne es aus den Augen zu verlieren. Spätestens seit dem Aufkommen der elektronischen Medien hat die permanente Flut an oftmals widersprüchlichen Nachrichten zu Ereignissen in der ganzen Welt den Alltag mit digitalem Smog überzogen. Dieser unaufhörliche audiovisuelle Brei verschleiert die Maschinerie des Konsums und manifestiert sich in Form von netzwerkfähigen Computern in den Mobiltelefonen, die uns überallhin begleiten.

An diese fiktive Realität haben wir uns längst gewöhnt. Aber genau von dieser Realität sollten wir uns zu entfernen versuchen, denn sie legitimiert letztlich alles und verwandelt unsere Meinungen zu irrelevanten Positionen, zu welchen es immer auch gleich gegenteilige Positionen gibt. Die einzig relevanten Meinungen sind die der Systemstärksten, die dann auch umgesetzt werden. Die vermeintliche Demokratisierung der Medien dient einzig dazu, das Gefühl einer Mitsprache aller vorzutäuschen.

Es geht letztlich um die Frage der Realität, oder die Frage, welcher Realität ich mich unterordnen will. Stellen wir uns diese Frage, stellen wir fest, dass sie durch Kommerz, Staat und Kirche bereits beantwortet ist. Wir brauchen eine Kultur der analogen Realität, wenn wir die Welt, wie sie sich uns heute offenbart, ändern wollen.

AS: Wenn ich dich richtig verstehe, willst du Materialität und damit auch menschliche Körperlichkeit nicht aufgeben, so wie es uns im Rahmen von Zukunftsvisionen vorgeschlagen wird?

EF: Ohne Körper gibt es Nichts.

Irène Fontanilles mit Naoum im Wenkenpark, 1999

AS: Seit Mitte März warnen Regierungen europäischer Länder und darüberhinaus vor einer Pandemie, die in den Medi-en als Corona-Virus oder Covid-19 verbreitet wurde. Regierungen warnen nicht nur, sondern zwingen Staatsbürger zu Schutzmassnahmen. Eine davon ist das verpflichtete Tragen eines Mund-Nasenschutzes im öffentlichen Raum. Ich komme diesem Zwang mit einem weissen Seidentuch nach, das mir die Aura einer Verschleierung verleiht. Du hast Masken aus Gegenständen geschaffen, die du während des sogenannten Lockdowns zu Hause vorgefunden hast. Du hast ihnen den Titel Emergency Masks gegeben. Um welche Emergency, auf Deutsch Notfall, handelt es sich bezogen auf Deinen Gesichtsschutz?

EF: Der Notfall besteht darin, dass trotz Empfehlung von staatsberatenden Experten, Masken gegen die Ansteckung mit Covid-19 zu tragen, diese im März nicht zur Verfügung standen. Als Kulturschaffender war es mir ein Anliegen, autonom zu handeln und meine Masken selbst zu kreieren.

AS: Wieso war es dir wichtig, autonom zu handeln? Wem oder was gegenüber manifestierst du deine Eigenständigkeit? Und warum hast Du Masken geschaffen, die dich in keiner Hinsicht vor einer Ansteckung schützen?

EF: Es ging mir darum, das Handeln der Autoritäten zu demaskieren. Dieses Handeln bewirkte die faktische Unterminie-rung der europäischen Solidarität und das Rivalisieren einzelner Staaten um die geringere Sterblichkeit. Inzwischen hat ein Wettlauf um die Entwicklung von und die Hoheit über den Impfstoff begonnen. Ein Problem wurde in die Welt ge-setzt und jetzt wird fieberhaft an der vermeintlichen Lösung getüftelt. Die Ablenkung von schwerwiegenden gesellschaftlichen Problem ist vollzogen.

AS: Welche Probleme sprichst Du konkret an?

EF: Die Tatsache, dass wir uns selbst zu Opfern einer Pandemie machen haben lassen, stellt viele ungelöste Probleme in den Hintergrund. Von der Flüchtlingskrise will kaum jemand mehr etwas wissen, genauso vom drohenden Klimawan-del. Interessant ist auch, dass die Zersetzung des Sozialstaates kaum angesprochen wird. Die kaputtgesparten medizi-nischen Systeme werden ignoriert. Stattdessen erklärt man hohe Covid-19 Sterberaten mit kulturellen Eigenheiten wie das Zusammenwohnen in Grossfamilien oder die hohe Anzahl von Rauchern innerhalb der Bevölkerung - wie im Fall von Italien und Spanien. Den Staaten hat man durch die Lockdowns einen legitimen Grund gegeben, im Namen der Rettung der Wirtschaft die Betroffenen der schon vor Covid 19 bevorstehende Wirtschaftskrise mit öffentlichen Geldern zu stützen. Überdies kann man sich von unbequemen, weil kritischen Bevölkerungssegmenten verabschieden - sei es aus den Reihen von Kunstschaffenden oder Intellektuellen. Auch der Vorschub der Digitalisierung, den die Coro-na- Krise vorantreibt, sei erwähnt. Die Atomisierung der Gesellschaft durch angeordnete Isolation, durch Verunsicherung erzwungenes Social Distancing und schutzgeregelte Vermummung wird gefördert. Jeder hat Angst vor jedem und sogar vor sich selbst.

AS: Ist die Covid-19 Pandemie die Fortsetzung von 9/11 - nur ist es diesmal der Feind von innen, der Nachbarn, sogar die eigene Familie, vor der wir uns fürchten müssen und wir uns daher vieler Freiheiten, die in Europa während Jahr-hunderten erkämpft wurden, berauben lassen?

EF: Mit dem Corona-Virus haben wir uns vom möglichen Bombenleger, der vor jedem Flug aufs Gründlichste kontrolliert werden muss, zum potentiellen virologischen Terroristen entwickelt, der ohne es selber zu wissen, eine Gefahr in sich tragen kann und daher einer gewissen Kontrolle bedarf.

AS: Aber diese Kontrolle wird doch zum Schutz unserer eigenen Sicherheit ausgeübt - wird behauptet. Geht diese Angst vor Verletzung und Tod nicht zu weit?

EF: Mir persönlich geht sie zu weit, weil sie mir das Gefühl vermittelt, dass das Leben zwar geschützt wird, aber die Würde der Lebensträger gravierend angetastet wird.

Am Grab von Herbert Marcuse, Berlin 2019

AS: Wir haben das viel beobachtete Leiden an Bedeutungslosigkeit von Menschen innerhalb westlicher Gesellschaften angesprochen. Denkst Du als Kulturschaffender Alternativen anbieten zu können?

EF: Ich schaffe keine Werke mehr, die nicht in spezifischem Kontext gelesen werden können. Eine der letzten Arbeiten, die ich entwickelt habe, war auf Einladung der Art Genève 2019. Es handelt sich um ein Projekt, das ich technisch gar nicht selber realisieren konnte. Von mir stammt nur das Konzept und das Design. Ausgeführt wurde es von einem Siebdrucker. Der Text, der diese Arbeit eigentlich ausmacht, ist allerdings so provokativ, dass die Art Genève es ablehnte, meinen Beitrag zu zeigen.

AS: Du arbeitest so situationsbezogen, dass Du diese Arbeit nicht geschaffen hättest, wenn dich die Art Genève nicht eingeladen hätte?

EF: Mir wäre nie die Idee gekommen, ein Werk für den Kunstmarkt zu schaffen, das am Ende auf einer Kunstmesse zum Kauf angeboten wird. Meine Haltung Kunstmessen gegenüber ist äusserst kritisch. Ich will nichts produzieren, das am Ende als Ware gehandelt wird.

AS: Habe ich richtig verstanden, dass man dir die Öffentlichkeit verweigert hat – wobei es sich um ein sehr spezifisches Segment der Öffentlichkeit handelt, nämlich die Besucher einer Kunstmesse?

EF: Die Aufspaltung des Publikums stört mich schon lange. Und dann der Umstand, dass das Kunstmessen-Publikum offensichtlich gepflegt werden muss. Nicht alles ist diesem Publikum zumutbar. Es gibt Dinge, die für die Betrachter in diesem Kontext nicht zulässig sind. In erster Linie ist dies die Kritik am System des Kunstmarktes. Aktuell dürfen Künstler alles kritisieren, nur nicht den Kunstmarkt. Die primäre Funktion der Kunstmessen ist, wertstiftend beziehungsweise - erhaltend zu wirken und Geschäftsmöglichkeiten zu bieten.

AS: Das bedeutet, dass sich Kunstmessen an eine bestimmte Gruppe innerhalb der Öffentlichkeit wenden, nämlich Sammler und andere potentielle Käufer. - War das aber jemals anders im Kunstbetrieb? Hat sich die zeitgenössische Kunst je der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zugewandt?

EF: Vielleicht nicht, aber sie hat bestimmt andere Segmente angesprochen als gegenwärtig üblich.

AS: Welche Segmente waren das? Wie würdest du diese definieren?

EF: Früher richtete man sich an die kulturell Interessierten. Vielleicht fühlen sich diese auch noch heute angesprochen, aber vertrieben werden sie dennoch.

AS: Wird hier eine Strategie verfolgt, welche die Mittelklasse kulturell enteignet?

EF: Aber ohne, dass sie es merkt. Der Mittelschicht des Bürgertums wird die Möglichkeit eingeräumt, im unteren Preissegment einzukaufen. Man erhofft sich eine Wertsteigerung und gleichzeitig beweist man kulturelles Interesse. Das Perverse ist ja, dass man über Investitionen auch noch Kultiviertheit zur Schau stellt.

Es wird eine künstliche Welt geschaffen. Eine Kunstmesse ist das Pendant zu einer Südseeinsel: Man sieht den Müll und Dreck nicht, und man soll ihn auch nicht sehen. Die Konsequenz ist, dass die zeitgenössische Kunst einen Teil der Welt ausblendet; dass das Bild, das die zeitgenössische Kunst von der Welt wiedergibt, verfälscht ist. Damit verliert die Kunst ihre Fähigkeit, eine glaubwürdige Orientierung für den Menschen zu sein.

Aber nicht nur das: Kunstmessen haben seit ihrer Gründung vor 50 Jahren einen immer grösser werdenden Einfluss auf die Produktion und die Form von Kunst ausgeübt.

AS: Wir haben schon konstatiert, dass die zeitgenössische Kunst die Funktionsweisen eines Astrolabs, also eines Instruments, mit dem man sich in einer Welt des Hier und Jetzt orientieren kann, aufgegeben hat.

Mit Schwester Berta vor der Marienkirche, Basel 1960

AS: Denkst Du, dass eine kritische Haltung innerhalb des Kunstschaffens Parameter für eine ethische Orientierung der Rezipienten schaffen kann? Ich denke gerade an deine Arbeit für eine Gruppenausstellung in Genf betreffend derer wir miteinander zu tun hatten.

EF: Die Arbeit für das Centre de la Photographie in Genf ist eine Art Zusammenfassung meiner Erfahrungen seit meiner frühesten Kindheit bis heute. Mondraketen sind ein Verbindungsglied über die Zeit hinweg. Die Mondfahrt war ein grosses Interesse meines Vaters. Er hatte sich drei Bücher von Wernher von Braun gekauft. Diese wunderschönen Bücher in deutscher Auflage, die jetzt mir gehören, haben mich immer fasziniert. Erst später habe ich herausgefunden, wer Wernher von Braun überhaupt war. Und da erfuhr ich über seine Nazi-Vergangenheit, seinen Aufstieg in Deutschland und letztendlich seine Emigration nach Amerika. Die gesamte Mondfahrt ist eigentlich durch die Entwicklung seiner Bombenrakete, der V2, entstanden. Ursprünglich hatte von Braun die V2 konstruiert, um London zu zerstören. Zum Glück für die Alliierten und für die Briten war die V2 nicht zuverlässig und man hat sie nicht oft eingesetzt. Die Frage, ob von Braun als Kriegsverbrecher auf die Anklagebank müsse, wurde nie gestellt. Er wurde gleich behandelt wie Kulturschaffende, so wie die Dirigenten Furtwängler und Karajan, oder die Opernsängerin Schwarzkopf.

Die Arbeit So the Sky Defenestrated the World and Violated the Earth thematisiert das Phänomen der Mondfahrt, des Christentums, der Ethik und der Marktwirtschaft.

AS: Wie bist Du konzeptuell vorgegangen?

EF: Ich versuchte, die Verhältnisse umzukehren: Mondraketen nach unten fliegen zu lassen. Die christliche Idee vom Himmel hat mich lange beschäftigt. Die Stars – die berühmten Leuten – die sind im Himmel. Aber auch das im Christentum gängige Delegieren von Gott zum König und zum Geistlichen - das wollte ich auch auf den Kopf stellen.

AS: Eigentlich erlebe ich Dich als technisch afinen Menschen und bin daher über deine kritische Haltung gegenüber technologischen Entwicklungen erstaunt.

EF: Während meiner Ausbildung gab es einen Punkt, an dem ich gegenüber technologischen Neuerungen kritisch wurde. Ich musste einsehen, dass die Essenz unserer Kultur darin besteht, das Töten zu tolerieren, solange der Markt dadurch vorangetrieben wird. Dieser ganze Starkult, das sind Bomben - Bomben gegen die arbeitende Bevölkerung. Diese Fernsehsendungen wie „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Germany‘s Next Topmodell“, das sind Bomben. Erst fliegen diese rasant aufwärts, dann kommen sie wieder runter. Mit diesen Bomben suggeriert man den Menschen, dass sie selbst auch Stars werden könnten. Aber die meisten bleiben unten und stranden elend mit dieser Idee, man müsse ein Topmodell werden. Das ist Gesellschaftsdesign.

AS: Kriminelles Design, um Hal Foster sprechen zu lassen.

Salvador Serra, Barcelona 1954 (meine erste Fotografie)

AS: Trotz deiner scharfen Kritik am Kunstmarkt und der Gesellschaft, die ihn trägt, ziehst du dich dennoch nicht aus dem Kunstbetrieb zurück. Warum wirkst du innerhalb etablierter Kunstinstitutionen? Oder erkundest Du auch alternative Räume, die sich für deine Arbeit eigenen?

EF: Ich habe vor kurzem an einer Ausstellung in der Cargo Bar in Basel, einem Treffpunkt für mehrheitlich Kulturschaffende gemacht. Related Acts, so hiess meine Arbeit, fokussiert sich auf das Weben sozialer Beziehungen zwischen Besuchern dieser Bar. Ich habe mich selbst in der Bar fotografiert. Auf dem Bild sieht man meinen Schatten und den der Kamera an einer Wand über einer Bierkiste. Dieses Bild brachte ich zu siebzehn Menschen, die ich in der Bar kennenlernte, zu ihnen nach Hause oder an ihre Arbeitsstelle. Ich fotografierte sie mit diesem Bild in ihren Räumen. Die Fotos zeigen die einzelnen Menschen mit jeweils meinem Bild im Hintergrund als Zeichen für den räuberischen Blick des Fotografen sowie des Betrachters.

AS: Das schafft natürlich beim Betrachten immer eine Distanz, weil man sich nie wirklich in etwas, wie in eine Fiktion, verlieren kann. Das läuft nach dem Prinzip: Ich zeige etwas, aber ich zeige auch, dass ich es zeige.

EF: Das ist mir sehr wichtig. Und ich denke, das stellt einen Bezug zum Betrachter her. Ich schaffe nicht einfach Bilder von Leuten in ihren privaten Räumen, sondern Bilder von ihnen in ihren Domizilen mit einem Bild von mir in der Cargo Bar.

Die finalen Bilder habe ich dann in der Bar ausgestellt, wo ich das ursprüngliche Bild mit dem Schatten von mir und der Kamera aufgenommen hatte.

Einfach Porträts von Leuten bei sich zuhause zu machen, das interessiert mich nicht im Geringsten. Das wäre ein Rückfall in eine obsolete Struktur des Schaffens fotografischer Bilder.

AS: Also interessiert dich eine Metaebene? - Neben der Absicht zu zeigen und dabei gleichzeitig zu zeigen, dass Du zeigst, zeigst du auch warum Du zeigst?

EF: Das Warum ergibt sich, denke ich, aus einer voyeuristischen und exhibitionistischen Lust. Es ist mir wichtig, dem Betrachter seine Interpretationsfreiheit zu lassen und ihm zu ermöglichen, in der Mehrschichtigkeit dieser Arbeit zu navigieren. Die betrachtende Person soll das Werk vervollständigen, anstatt eine unmissverständliche Aussage vorzufinden.

AS: Empfindest du das voyeuristische Vergnügen, das dem fotografischen Blick inhärent ist, nicht immer auch mit Gewalt einhergehend? Für mich schwingt im Akt des Fotografierens eine gewisse Grausamkeit mit.

EF: Genau deswegen versuche ich die Person, die ich fotografiere, nicht alleinig der Schaulust der Betrachter zu überlassen. Wenn ich die Person fotografiere, zeige ich auch, dass ich sie fotografiere. Ich mache mich auch selbst zum Motiv und übernehme die Verantwortung.

AS: Wer braucht Reflexionen, Vorschläge oder Utopien, die Künstler zu bieten haben? Wer wäre der ideale Rezipient deiner Arbeiten?

EF: Offensichtlich die ganz jungen Leute, die jetzt zu verstehen beginnen, dass ihre Zukunft stark gefährdet ist. Ich glaube, sie warten alle darauf, dass etwas passiert, damit es nicht so weitergeht. Der Missbrauch der Ressourcen und der Menschen kann nicht endlos fortgesetzt werden.

AS: Denkst Du nicht, in anderen Medien arbeiten zu müssen als in denen, die klassisch der bildenden Kunst zugerechnet werden? Kann man jungen Leute in Ausstellungen überhaupt noch erreichen? Warum arbeitest Du nicht in sozialen Medien?

EF: Weil ihr Ambiente zu kalt und zu einsam ist.

Mit Josep-Maria Martin vor der Art Basel 2018

EF: Im Herbst 2018 habe ich im Kunsthaus Baselland an einer Ausstellung teilgenommen, die das Bienensterben zum Thema hatte.

Der katalanische Künstler Toni Serra, der in Marokko lebt, war einer der Teilnehmer dieser Gruppenausstellung. Er zeigte ein Video über einen marokkanischen Imker, wie wir ihn uns in Mitteleuropa nicht vorstellen können. Dieses Video porträtierte diesen Imker im Umgang mit seinen Bienen als spirituellen Menschen. Der Imker hat ein von Respekt geprägtes Verhältnis zu seinen Bienen. Die Art und Weise, wie er die Bienenstöcke aufbaut, hat nichts mit unserer mechanisierten Bienenzucht zu tun. Toni Serra nähert sich in seinem Video dem Imker wie der Imker es gegenüber seinen Bienen tut. Nähe und Zuneigung berühren mich an dieser Arbeit.

AS: Welchen Beitrag hast du zur Ausstellung Beehave im Kunsthaus Baselland geleistet? Wie verhielt sich deine Arbeit in Bezug zu Serras Video?

EF: Meine Arbeit besteht aus acht kurzen Texten: Ein Text war an der Wand angebracht und sieben Statements waren auf die Oberfläche von Wachsblöcken geprägt.

Die Arbeit Economy Eats Democracy Devours Bees denunziert die heute herrschende Ökonomie als lebensfeindliches System. Das ökonomische Denken versteht sich nicht mehr als eine Unterstützung des Lebens. Seit geraumer Zeit ist sie zu einem Selbstzweck geworden und funktioniert nach Massstäben des Sports: Schneller, weiter, höher. Heutzutage steht das Leben im Dienste der Ökonomie.

Die ersten Konsequenzen der Digitalisierung werden gerade sichtbar. Es kommt zur Proletarisierung der Mittelschicht. Angestellte sind nicht mehr erwünscht; sie sind für Firmen zu teuer und bürden zu viel Verantwortung auf . Das neue Wirtschaftsmodell bevorzugt selbstständig arbeitende Mitarbeiter, die im Falle von Krankheit oder Unfall keine Kosten für das Unternehmen verursachen.

Es ist kein Zufall, wenn gerade die extrem Reichen Konsequenzen ökologischer Katastrophen negieren. Sie verdrängen und negieren, dass ihnen im Falle eines Untergangs das ganze Geld nichts nützt. Das Bienensterben ist letztlich nur der Anfang des Menschensterbens. Eine Tatsache, die wir alle nur all zu gerne ausblenden.

Economy Eats Democracy Devours Bees schliesst direkt an Serras Beitrag an. Meine Arbeit ist ein Versuch, das Warum des Bienensterbens zu klären. Serra zeigt uns eine Alternative des Seins und Handelns auf.

Mit Naoum auf dem Friedhof von Cazalla de la Sierra, 2005

AS: Wenn man die von Kulturschaffenden aufgezeigten Möglichkeiten alternativer Existenz nicht beachtet, dann droht das Ende, der Tod. Double Death setzt sich mit Sterben beziehungsweise Tod auseinander. Was willst du in dieser Arbeit sagen und wie ist sie entstanden?

EF: Im Juli 2018 besuchte ich einen japanischen Friedhof auf Hawaii, der 2014 von Lava begraben wurde. Ich bin einfach überwältigt gewesen von dem, was ich dort gesehen habe. Auf der einen Seite ist der Ort von einer derartigen Schönheit; auf der anderen Seite aber hat mich eine Beklemmung erfasst. Ich weiss gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Die Grabsteine ragen noch ganz knapp aus der Lava heraus. Ein skurriles Bild.

2017 wurde der Friedhof, so gut es ging, wieder hergerichtet. Neben jedem Grabstein ist eine kleine Vase angebracht. An den Stellen der Grabsteine, die verschwunden sind, stehen Holzstehlen mit den Namen der Verstorbenen.

Es handelt sich um einen privaten Friedhof. Es ist ein grosser Friedhof; kein Familienfriedhof; es muss sich um eine Art Community handeln. Es gibt kein Tor und keine Umzäunung. Man kann sich dorthin verirren und nicht wissen, wo man ist. Dennoch ist es eigenartig. Niemand ist da, den man etwas fragen könnte. Man ist mutterseelenallein.

AS: Die Blumen, die werden von Angehörigen dort hingelegt?

EF: Ich nehme es an. Ich weiss nicht, wer das pflegt. Der Friedhof ist nicht verwahrlost. Sogar einen Weg aus roten Steinen hat man gelegt. In japanischer Art ist der Friedhof extrem ästhetisch und er ist wahrscheinlich schöner als je zuvor. Für mich wirkt der Friedhof wie ein Blick in den Abgrund. Es ist, als hätte sich die Hölle offenbart. Die Lava kommt aus dieser Hölle. Diese Grabsteine wirken als wären sie durch die Lavamassen zum Vorschein gekommen. Es ist, als ob die Toten winken würden. Es ist höllisch schön. - Das sind lebendige Tote.

AS: Soll das als Opposition zu den toten Lebendigen, die selbst Schuld daran tragen, wenn sie sterben, weil sie ihr Leben für sich und die Gesellschaft nicht bedeutungsvoll nutzen, betrachtet werden?

EF: Das sind Menschen, die das Glück gehabt haben, ein zweites Mal begraben zu werden, was sich als überwältigendes Phänomen auswirkt. In der Vorstellung des Besuchers erlangen die Toten auf diese Weise ein zweites Leben. Das nenne ich einen Akt der Sublimation: Etwas Schreckliches in etwas Schönes zu verwandeln. Ein Phänomen, das man als Katastrophe betrachten könnte, haben unbekannte Gestalter mit höchster Sensibilität in ein Kunstwerk von extremer Sinnlichkeit verwandelt. Hier geht man mit der Natur und nicht gegen sie vor.

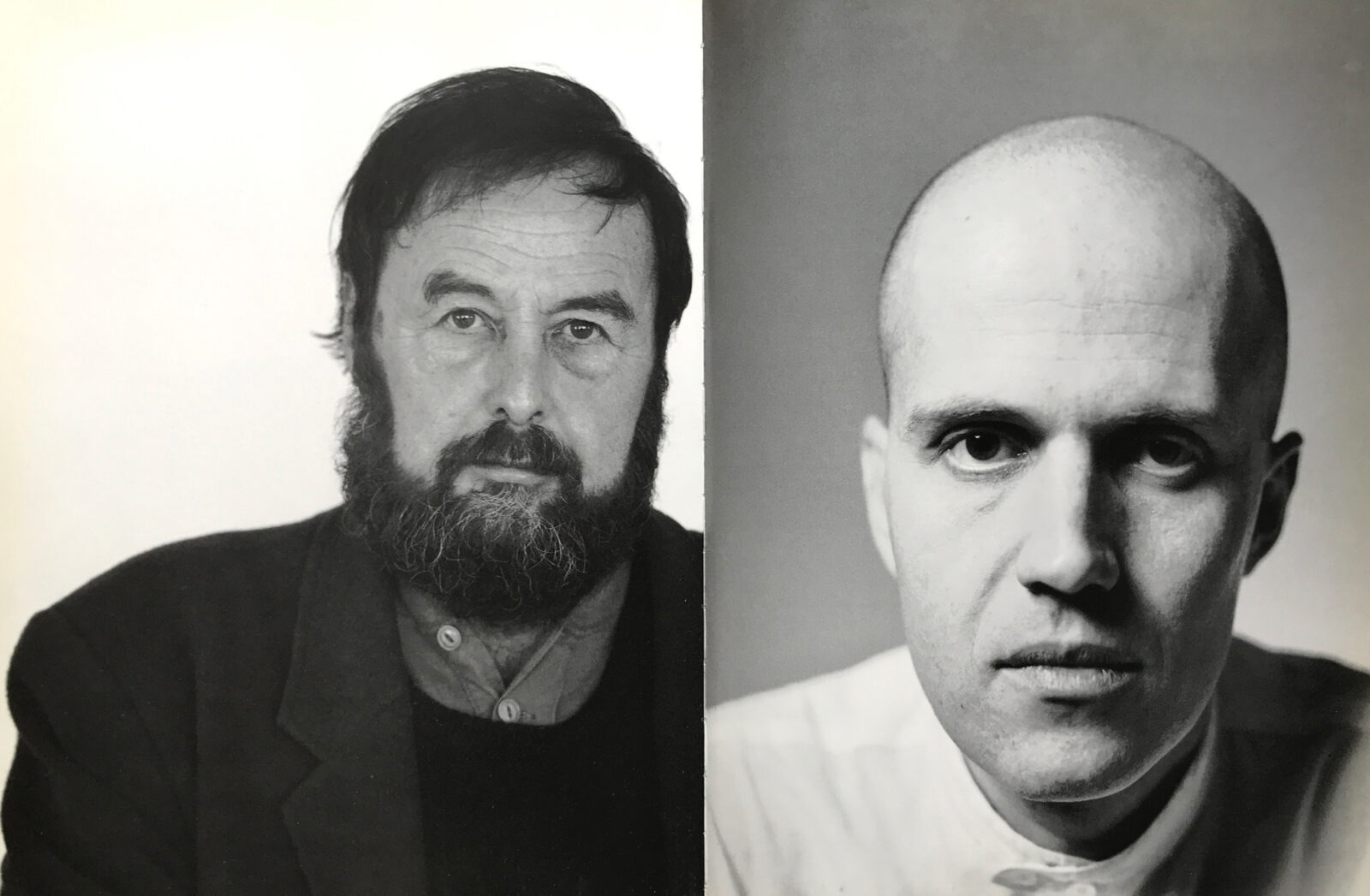

Mit Harald Szeemann im Buch Gentlemen von Livio Piatti, 1991

AS: Auf deine ideologischen Feinde bist du auf dem Messeplatz in Basel gestossen. Wie ist es zur Pappteller-Affaire auf diesem öffentlichen Platz gekommen?

EF: In Wirklichkeit waren die sogenannte Pappteller weisse Tortenuntersätze aus Karton. Die hielten wir während der Performance Art & Order in der Hand. Ausgegangen ist dieses Projekt von Studierenden. Sie haben mich aufgesucht, um mit mir zu besprechen, ob man zum Jahrestag der Unruhen rund um die Installation von Tadashi Kawamata im Rahmen der Art Basel am Messeplatz nichts organisieren wolle. Man solle doch auf die Polizeigewalt, mit der im Vorjahr Menschen vom Messeplatz vertrieben wurden, reagieren. diezelle, ein Künstlerkollektiv dem ich damals angehörte, hat diese Idee besonders angesprochen und wir haben diese Performance konzipiert und mit 25 Studierenden choreographiert. Geplant war in militärischer Formation aufzutreten und den Messeplatz zu überqueren. Unwissentlich wurden wir während der Proben von der Polizei beobachtet. Die Information über die geplante Performance fiel der Art Basel über die Webseite von diezelle in die Hände.

AS: Aber wie kam die Art Basel auf die Webseite von diezelle? - Die „Augen“ der Art Basel können ja nicht alle Webauftritte von Kunst- und Kulturschaffenden in Basel monitoren. Wie ist das durchgesickert?

EF: Wir hatten im Nachhinein eine Sitzung mit der Art Basel. Einer der drei Juristen der Art Basel, die anwesend waren, hat uns informiert, dass sie durch den Titel der geplanten Performance Art & Order alert geworden sind. Wahrscheinlich haben sie im Vorfeld recherchiert, was alles geplant war. Durch den Skandal im Rahmen der Kawamata Installation war die Situation überreizt. Damals ist die Polizei mit vehementer Gewalt gegen junge Leute, die die Installation erweitert hatten, vorgegangen. Die jungen Menschen machten Musik und Bier wurde billig verkauft. Das entpuppte sich als Schreckensgespenst für die Art Basel, die eigentlich Flöten Prosecco zu horrenden Preisen verkaufen wollte. Es galt, eine Wiederholung dieses Skandals zu vermeiden.

AS: Was genau ist 2014 am Platz passiert?

EF: Man hat von Anfang an verhindert, dass wir auf den Platz kommen. Wir waren fünfundzwanzig Performer. Und sechsunddreissig Leute wurden abgeführt. Jeder, der einen Tortenuntersatz in der Hand hielt, wurde von der Polizei mitgenommen.

AS : Was war das Problem im Vorjahr? - Dass junge Leute eine Installation, die am Messeplatz stand, weitergebaut und diese benützt haben? - Eigentlich ein Traum für jeden Künstler, der im öffentlichen Raum arbeitet, oder?

EF: Das Problem war, dass es dann nicht im Sinne der Art Basel weiterging. Es kam zu einer Aneignung durch – sagen wir mal – Aktivisten. Die haben bis spät in die Nacht gefeiert.

AS: Sind diese direkt gegen die Art Basel vorgegangen? Die jungen Leute haben das Vorgefundene einfach gebraucht und erweitert?

EF: Ja, das war der Art Basel nicht genehm.

Mit Alexandra Schüssler bei der Arbeit an meiner Monografie, 2021

AS: Ich frage mich, ob den Organisatoren der Museumsnacht Basel Hotel Lyss genehm war. Im Rahmen dieser Veranstaltung hat das Künstlerkollektiv diezelle, das ich als Kuratorin in den Ausstellungsraum auf der Lyss in Basel eingeladen habe, die Räumlichkeiten umfunktioniert und für eine Nacht zu einem Hotel gemacht.

So wie Kunstmessen haben die in vielen europäischen Hauptstädten beliebten Museumsnächte Spektakelcharakter. Für die Besucher gilt, in wenigen Stunden so viel wie möglich zu sehen und zu erleben. Hotel Lyss hatte die Absicht, eine Alternative zum Overkill der Museumsnacht Basel zu bieten.

Nach dem Einchecken mussten die Leute ihre Schuhe abgeben und bekamen vor Ort handgenähte Hausschuhe. Es gab nichts zu sehen und nichts zu tun - und das mit voller Absicht. Das Hotel sollte eine Erholungszone vom Kulturtrubel sein. Für das sinnliche Vergnügen war gesorgt: Wohnzimmeratmosphäre, Essen und Trinken, Zahnbürste, Bett und Lektüre, alles war für die Besucher vorbereitet. Als spezielle Gäste waren ein Philosoph, ein Feuerwehrmann, ein Arzt von den Ärzten ohne Grenzen und eine Masseuse eingeladen. Du als Hoteldirektor, wie hast du die Nacht erfahren?

EF: Die Nacht war sehr intensiv. Es gab viele anregende Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen, die sonst wohl kaum aufeinander treffen würden. Vor dem Eingang bildeten sich lange Warteschlangen. Im Hotel herrschte eine wohlige, kommunikative Stimmung. Die meisten Leute blieben die ganze Nacht wach. Die Betten wurden kaum genützt.

AS: Mit Hotel Lyss wurde eine alternative Möglichkeit aufgezeigt, dem Publikum innerhalb des Kunstbetriebs zu begegnen. Glaubst Du, dass uns die Menschen am nächsten Morgen weniger enttäuscht und leer verlassen haben, als dies über gängige Kunsteinrichtungen behauptet wird?

EF: Diese Frage erscheint mir heute entscheidend: Warum gehen wir oft enttäuscht und leer aus den Ausstellungen? Diese Situation ist bedauerlich und zeigt, dass der Kunstbetrieb nicht mehr in der Lage ist, einen Dialog mit der Gesellschaft zu führen.

AS: Das würde bedeuten, dass Kunst nicht mehr berührt. Der White Cube hat aufgehört, ein Ort der Spiritualität zu sein. An welchen Orten befriedigen Zeitgenossen spirituelle Bedürfnisse?

EF: Die Alten gehen in die Berge, die Jungen in den Club, die Restlichen ins Yoga. Kunstmessen und Auktionshäuser haben die Spiritualität aus den weissen Hallen vertrieben.

Mit einem Aktmodell im Aktsaal der Schule für Gestaltung, Basel 2013

AS: Ist von Kunst und Spiritualität die Rede, bewegt man sich auf dünnem Eis. Diese Verbindung ist nicht im Trend - da schüttelt jeder den Kopf. Von Kunst und Spiritualität zu sprechen, erscheint gegenwertig vollkommen anachronistisch und romantisch. Dieser Anspruch wird als naiv-dumm betrachtet. Ich empfinde die aktuelle Zeit als Epoche des Zynismus.

EF: Die Spiritualität wurde durch die auf den Konsum beschränkte Freiheit, durch den Zwang zu dieser Freiheit, aus dem täglichen Leben verdrängt. Das Propagieren der Freiheitskultur hatte nicht nur zum Ziel, die sozialdemokratischen Werte und Errungenschaften aus der westlichen Kultur zu bannen, sondern die gesellschaftliche Kohäsion zu unterminieren. Diese Freiheit und zugleich Nötigung, sich um nichts anderes zu kümmern als sich selbst, führt letztlich zu der uns bevorstehenden, ökologischen Katastrophe. Die Situation, die wir geschaffen haben, ist kaum mehr zu berichtigen, ohne riesige Frustrationen in allen Bevölkerungsschichten hervorzurufen.

AS: In deinem Kurs Körper und Bild hast du versucht, diesen Tendenzen entgegenzusteuern. Was waren deine Ansätze und wie bist du vorgegangen?

EF: Als ich 2008 wieder nach Basel kam, konzipierte ich einen Kurs, der eng mit meiner ursprünglichen Ausbildung, speziell mit dem Aktzeichnen, verbunden war. Die Idee dieses Kurses war, die Beziehung zwischen Zeichner, Modell und Dozent in Praxis und Theorie zu erforschen.

In der Theorie beschäftigten wir uns mit den neusten Formen der Darstellung und des Einsatzes des menschlichen Körpers, speziell im Bereich der Performance. In der Praxis entwickelten wir neue Vorgehensweisen und verhandelten Verantwortungspositionen. Es ging also um den Abbau von Hierarchien und um die Einschätzung der Macht der jeweiligen Position über die anderen Teilnehmenden. In diesem Rahmen kam es zu Beziehungsmomenten, die Raum für horizontale Spiritualität schufen.

AS: Was muss ich mir darunter vorstellen?

EF: Die durch den Wechsel der Positionen und Tätigkeiten entstehenden Situationen führten zu völlig unerwarteten Beziehungen zwischen den Teilnehmenden. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Moment, in dem das Modell mit einer Kamera die zeichnenden Personen festhielt und dadurch die Blicke der Zeichner auf ihren Körper spiegelte. Die Einfachheit und die Überraschung dieser Geste veränderte die Stimmung im Raum merklich. Durch das Zurückwerfen des Blickes entstanden, - wie unsichtbare Linien, - Verbindungen zwischen den Zeichnern.

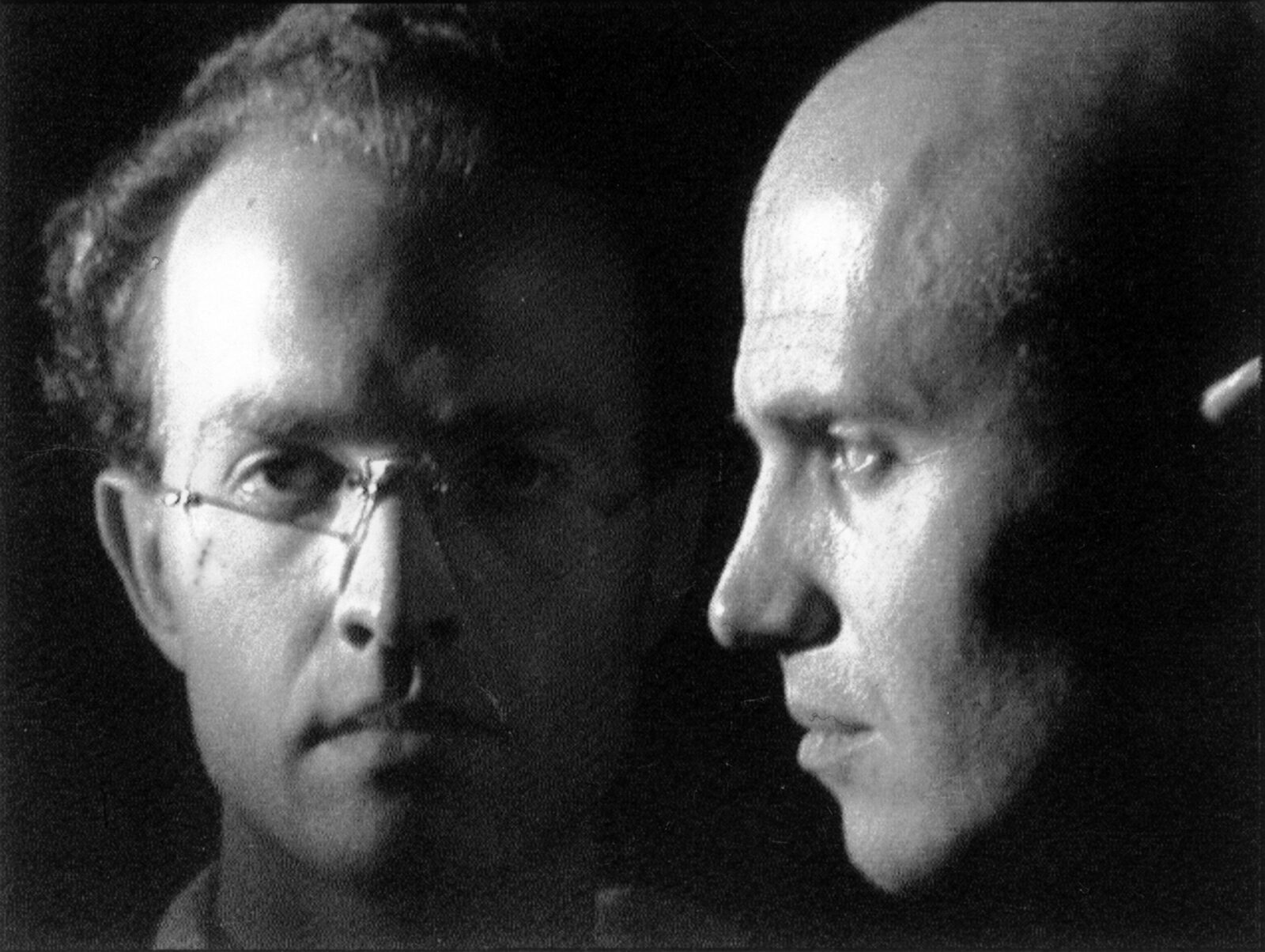

Mit Joerg Bader an der Ausstellung von Boris Mikhailov in der Kunsthalle Baden Baden, 2020

AS: Was Schrecklicheres als den Kunstmarkt kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt spezifische Formen menschlicher Arbeit, die Erzeugnisse ohne Warencharakter hervorbringen.

Wenn man diesen dennoch ein Preisschild aufklebt und in individuellen Besitz übergehen lässt, ist das barbarisch.

Die Meinung besteht, dass wenn man von dem nicht leben kann, was man produziert, man kein ernst zu nehmender Künstler sei. Kulturschaffende die auf dem Bau oder im Gastgewerbe Nebenjobs nachgehen, um zu überleben, sind in vieler Augen nur „Möchtegernkünstler“.

EF: Der ursprüngliche Grund für diese Haltung liegt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die amerikanische Offensive gegen das kommunistische Denken, das bei vielen Intellektuellen und Künstlern in Europa verbreitet war, hatte die Etablierung des sogenannten freien Marktes - auch im Kunstbetrieb - zur Folge. Die Konsequenz dieser breit angelegten Strategie war, dass wir Markt mit Freiheit gleichgestellt haben. Um am Markt teilzuhaben, ist Geld eine Grundvoraussetzung.

AS: Es gibt Positionen, die behaupten, dass man doch nur vom Preis eines Kunstwerkes ablesen könne, wie hoch dessen Qualität sei. Wie erklärst du dir diese Unsicherheit, die sich darin zeigt, dass Menschen sich nicht mehr zutrauen, ein Werk unabhängig vom Preis beurteilen zu können. Sie fragen sich nicht, ob sie eine künstlerische Arbeit zutiefst berührt oder ihnen einen ästhetischen Mehrwert liefert. Sie wollen nur wissen, was sie kostet.

EF: Ich bin nicht sicher, ob dieser Haltung Unsicherheit zugrunde liegt. Mit einer Selbstverständlichkeit und Arroganz hat man den Handelswert zum Mass aller Dinge gemacht.

Das ist der Grund, weshalb Kunstformen, die nicht wie Bilder und Skulpturen für Geld den Besitzer wechseln können, weniger Interesse geniessen; es sei denn, sie verursachen einen Skandal, lösen Angst und Schrecken aus oder kommen als Spektakel daher.

Diese Arbeit, an der wir beide beteiligt waren, Fuck Your Gaze, hat im Kontext der Ausstellung Falsefakes funktioniert, weil die Eröffnungsgäste durch das Abführen der Performerin/Aktivistin im Zweifel waren, ob dieser Vorgang echt oder fake war, wie es der Ausstellungstitel erahnen liess. Gewissheit hatten die Zuschauer erst, als der Stapel Plakate in den Ausstellungsraum gefahren wurde. Auf den Plakaten zum Mitnehmen war die Szene der Entfernung der Performerin/Aktivistin aus dem Ausstellungsraum zu sehen, die im Vorfeld gestellt und photographiert worden war.

AS: Es lässt mich sofort an das zeitgenössische Phänomen von fake news denken. In der sogenannt überinformierten Gesellschaft ist man verunsichert, was man für wahr halten soll. Eine der übelsten Auswirkungen dieser Entwicklung ist die Möglichkeit, ungewünschte Botschaften ad hoc als Propaganda zurückzuweisen. Denkst Du dass Fuck Your Gaze diese Entwicklung vorausgenommen hat?

EF: Fuck your Gaze, auf Deutsch, Fick’ deinen Blick, ist ein Appell an den Betrachter, seine Schaulust zu zügeln und Abstand davon zu nehmen, physische Präsenz mit Hilfe einer Kamera zu mediatisieren. Die Arbeit hat vorausgenommen, dass sogar Augenzeugenschaft anzuzweifeln ist.

AS: Welche Parameter setzt man dann an, um wahr von falsch zu unterscheiden?

EF: Die Wahrheit ist eine intersubjektive Konstruktion. Wir bauen die eigene Wahrheit durch eine geteilte Interpretation der Wirklichkeit. Das Falsche ist die Wahrheit meiner ideologischen Gegner.

Mit Elke Krystufek, an der Haute Ecole d'Art et de Design, Genève 2005

AS: Nach Deiner Rückkehr hast Du angefangen, Dich in Basel intensiv mit Beziehungsgeflechten zu beschäftigen. Personen, die simultan an einem gemeinsamen Prozess beteiligt sind und dabei hierarchisch unterschiedliche Positionen einnehmen, standen in Deinem Fokus. Du hast experimentell und im Austausch mit anderen Teilnehmenden einer Zeichengruppe an den Veränderung eurer jeweiligen Funktionen und Verantwortungsbereichen gearbeitet. Wie bist Du dazu gekommen, Dich für menschliche Interaktionen zu interessieren?

EF: Die Umsetzung der Schweizer Richtlinien für Fachhochschulen hatte eine Umstrukturierung der Genfer Hochschule bedingt, was meinem vierjährigen Experiment mit der Gruppe General Document, von der wir noch sprechen werden, ein abruptes Ende bescherte.

Ich war von der neuen Direktion zum Leiter der soeben erst geschaffenen Abteilung Art Media gemacht worden. Zu dieser Sektion gehörten Joerg Bader, Hervé Graumann, Laurent Schmid, Bruno Serralongue, Jules Spinatsch und Frank Westermeyer. Die zuvor mit der Gruppe General Document praktizierte basisdemokratische Entscheidungsfindung und Ausrichtung der Gruppe wollte ich auch in der Abteilung Art Media umsetzen. Die relationelle Arbeitsweise war mir eigen geworden. Ich wollte dieser, soweit wie möglich, auch in meiner künstlerischen Arbeit treu bleiben.

AS: Wie hast Du das gemacht?

EF: Ich begann eine Reihe von Arbeiten, die sich um Technologie und Gewalt drehten. Der Einbezug des Publikum stand im absoluten Fokus.

Friends hiess die letzte Performance in dieser Reihe. Sie ging von einem Photo aus, einem Still aus einer Fernsehserie von Walt Disney über die Eroberung des Weltraums. Wernher von Braun steht da neben Walt Disney und hält die Endstufe einer Rakete in der Hand.

Für die Performance habe ich das Bild wiederholt mit Ausstellungsbesuchern nachgestellt. Ich bin als Wernher von Braun aufgetreten. Leute aus dem Publikum haben die Position von Walt Disney eingenommen und standen rechts von mir. Gut sichtbar auf dem Photo war die Rakete von Serge Hergé, dem Schöpfer von Tim und Struppi, positioniert. Sie ersetzte die Rakete, die auf dem Originalfoto zu sehen ist. Während den Vorbereitungen für die Aufnahmen, die Cyril Kazis gemacht hat, habe ich den Leuten von Wernher von Braun, Walt Disney und Hergé erzählt. Ich war überrascht dass alle Leute trotz der nationalsozialistischen Vergangenheit der drei Protagonisten blieben, um sich in der Position Walt Disneys photographisch festhalten zu lassen.

AS: Hat das Publikum die Dimension verstanden, dass du Walt Disney in einen Kontext gerückt hast, mit dem wir in den Medien nie konfrontiert werden?

EF: Nein, ich glaube nicht. Ich denke das will man nicht verstehen. Es würde das Leben endlos komplizieren. In den Medien hat man auch kaum über Wernher von Brauns Vergangenheit gesprochen.

AS: Aber was wolltest Du im Gegenüber auslösen? – Ich meine, wenn ich jetzt Besucher der Ausstellung gewesen und an der von Dir konzipierten Situation beteiligt wäre – nämlich an der Stelle Disneys – was hätte diese Konstellation bei mir auslösen sollen? Kurz gesagt: Was war die Intention dieser Arbeit den Besucher betreffend?

EF: Meine Absicht war, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie ihre prinzipielle Beziehung zu Technologie und Fortschritt aussieht. Hat sich etwas zwischen damals und heute verändert? Zwischen den Beziehungen der USA und Deutschland? Wie steht man aktuell zu Wernher von Brauns V2 Bombe und den daraus entwickelten amerikanischen Mondraketen? Wieso ist die jeweilige Staatsform für die Wirtschaft irrelevant? Warum sind Totalitarismus und Kapitalismus austauschbar? – Im Moment, in dem wir vor der Kamera standen, sollten diese Fragen im Gespräch zwischen mir und meinem Publikum aufkommen.

Mit André Iten am Videofestival Locarno, 1988

AS: Das ist die London Tube. Wie unterscheidet sich diese Arbeit von Friends?

EF: Diese Performance, war die letzte Arbeit - das wusste ich damals zum Glück noch nicht - die ich für die Biennale de l‘Image en Mouvement gemacht habe. Die Arbeit war gleichzeitig das Abschlussfest der Biennale 2005 und André Iten hatte mich gebeten, das Fest zu organisieren, das in dem architektonisch fulminanten Cinéma Arditi in Genf stattfinden sollte.

Wie Friends ist auch diese Arbeit stark auf Technologie ausgerichtet. 2005 fanden die Attentate in der Metro von London und Madrid statt. Bei beiden Attentaten spielten Handybilder eine wichtige Rolle. Sie waren die ersten Dokumente, welche die Ereignisse zeigten. Ich beschloss also, eine Arbeit zu versuchen, welche die Medien Kino und Mobiltelefon verbindet.

Daher habe ich auf eine Fotografie der Londoner Metro während des Zweiten Weltkriegs zurückgegriffen. Die Metroschächte dienten als Luftschutzräume während der Bombardierungen durch das Nazi Regime. Das Foto, das auch als Einladungskarte für das Fest diente, zeigt Leute am Boden kauernd - über ihnen hängen Filmplakate.

Der Titel der Arbeit Come here, I want to see You stand auf der Rückseite der Einladungskarte als Aufforderung, die Abschlussveranstaltung zu besuchen. Come here, I want to see you ist auch der erste Satz der telefonisch übermittelt wurde. Alexander Graham Bell sprach diesen Satz über das Telefon zu seinem Assistenten, der sich in einem Nebenraum befand. Dieser erste Telefonapparat funktionierte übrigens nur in eine Richtung. Bell wusste, dass sein Assistent im Falle erfolgreicher Sprachübermittlung bei ihm erscheinen würde.

Die Performance bestand darin, dass ich und zeitweise auch André Iten die Besucher auf der untersten Ebene des Kinos empfingen. Wunderschöne Rampen führen vom Erdgeschoss bis dort hin. Wir trafen uns so im vierten Untergeschoss, direkt vor der Leinwand des Kinos.

Ich regte die Besucher dazu an, Bilder von ihren Handys an eine Nummer zu schicken, die immer wieder auf der Kino-Leinwand erschien.

Im Projektionsraum arbeitete Cyril Kazis mit den Studierenden der Abteilung Art Media. Hier wurden die eingegangenen Handy-Bilder bearbeitet und zu Filmen montiert. Das von den Gästen mit dem Handy fotografiertes oder gefilmtes Material wurde von den Studierenden zu Sequenzen zusammengefügt und auf die Kinoleinwand projiziert. Das war damals technisch noch sehr anspruchsvoll.

Die Besucher lagen teilweise am Boden oder sassen in Fauteuils am Rand des Kinosaals. Es war ein für mich unvergessliches Fest. André Iten ist leider keine drei Jahre später verstorben.

AS: Aber dieses Projekt war eine Kollaboration mit ihm?

EF: Ich habe diesen Anlass für ihn konzipiert. Irgendwie schien eine Ära zu Ende zu gehen. Die Zeit des Videos war für mich vorbei. Es gab ein Bedürfnis, die gemeinsamen Freunde noch einmal einzuladen. André zeigte sich als perfekter Gastgeber.

Mit Lukas Mettler bei der Performance Drive, 2005

AS: In welcher Arbeit war das Publikum zum ersten Mal Teil des Werkes?

EF: Das war bei Like Nothing Else zu Beginn des Jahres 2005. Joerg Bader hatte mich eingeladen, für das Centre de la Photographie Genève (CPG) eine Arbeit anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des Automobilsalons Genf zu konzipieren.

AS: Wie hat Like Nothing Else funktioniert?

EF: Gerade war der Hummer auf den Markt gekommen: Ein amerikanischer Geländewagen, die Zivilversion eines Militärfahrzeugs, das im Irakkrieg verwendet wurde und aus der Kriegsberichterstattung bekannt war. Es war die umgekehrte Geschichte des Volkswagens, der als Zivilfahrzeug entwickelt worden war und anfangs fast ausschliesslich zu Militärzwecken verwendet wurde. Adolf Hitler wollte einen Wagen für das Volk, ein Auto, das vier Personen mit einer Geschwindigkeit von hundert Stundenkilometer über die neu geschaffenen Autobahnen transportieren konnte. Letztlich hat Ferdinand Porsche den Volkswagen oder wie er damals hiess, den Kraft durch Freude Wagen entwickelt.

Es gibt diese berühmte Aufnahme, auf der Porsche ein verkleinertes Modell des Käfers, wie er damals im Volksmund hiess, Hitler zum Geburtstag übergibt. Es handelt sich um ein schwarzes 1:10 Modell, über das sich Hitler begeistert neigt. Porsche öffnet die Heckklappe und Hitler betrachtet den Motor. Ein legendäres Foto. Ich hatte die Idee, das Bild mit Mitarbeitern des CPG nachzustellen. Manuela Denogent, die damalige Vizedirektorin figurierte als Hitler, Joerg Bader als Göring, ich als Porsche und der Hummer als Volkswagen. Bruno Serralongue fotografierte die Szene mit einer Fachkamera.

Es gab zwei Einladungskarten. Die eine mit der Originalaufnahme wurde an die üblichen Adressaten des CPG verschickt und die andere Einladungskarte mit der nachgestellten Aufnahme wurde an Gäste des Automobilsalons verteilt.

Die Performance bestand darin, den Besuchern den Hummer zu erklären: das Gewicht, den Motor, den Verbrauch usw. Jules Spinatsch hat die Szene regelmässig fotografiert. Der Anlass war sehr gut besucht. Unter den Gästen waren Kunstliebhaber, Künstler, Studenten, Journalisten und auch ein paar Autoliebhaber. Die Veranstaltung wurde zu einem mondänen Anlas: Ein roter Teppich führte in das CPG. Am Eingang ständen zwei Buchsbäume und es gab reichlich Champagner.

AS: Worum ist es in dieser Arbeit in erster Linie gegangen?

EF: Es ging darum, eine ambivalente Atmosphäre vor der Kamera zu schaffen. Das Publikum nahm die Plätze der Nazis in der Originalaufnahme ein. Das Publikum musste sich mit mir in meiner Rolle des Ferdinand Porsche, eines Ingenieurs, der nach dem Krieg nie wegen seiner Mitarbeit am Nazi Regime belangt wurde, auseinandersetzen.

AS: Wurde die historische Dimension dieses Projekts vom Publikum verstanden?

EF: Es gab etliche Leute, die hinter der Kamera von Jules Spinatsch blieben und sich die Szene aus sicherer Entfernung anschauten. Im Moment, in dem sich die Besucher aber vor die Kamera begaben, betraten sie eine Bühne - das war absolut spürbar. Sobald die Besucher Teil der Performance wurden, entwickelten sie eine Beziehung zu mir in der Rolle des Ferdinand Porsche und es wurden viele kritische Fragen gestellt. Es kam zu angeregten Gesprächen über den Nachlass des III. Reichs.

Vor der Bauhaus Universität in Weimar mit Studierenden von General Document, 2000

AS: Wie bist du dazu gekommen, dich für partizipative Prozesse zu interessieren? Du warst Professor an der École Supérieure des Arts Visuels, der Kunstakademie in Genf, obwohl du der Überzeugung bist, dass man Kunst an sich nicht unterrichten kann. Was kann man folglich als Dozent an Bildungsinstitutionen für Kunst und Gestaltung überhaupt bewirken?

EF: Als ich 1998 an die damalige Kunstakademie in Genf gewählt wurde, war für mich die zentrale Frage, wie ich das Verhältnis zwischen den Studierenden und mir als Dozent gestalten solle. Damals habe ich die Meinung vertreten, - weswegen ich auch angestellt wurde - , dass man Kunst nicht mehr unterrichten könne, respektive nicht mehr so vermitteln könne, wie es üblicherweise geschah. Mein Vorschlag war, zusammen mit den Studierenden und den Assistenten ein Kollektiv zu gründen. In den ersten Wochen meiner Tätigkeit haben wir als Gruppe nur diskutiert.

Wir haben beschlossen, innerhalb des Kunstbetriebs kritisch tätig zu werden. Und so wurde General Document gegründet.

Unser erstes Projekt bestand aus einem Assessment der Akademie, der wir selbst angehörten. Das brachte natürlich sofort eine grosse Unruhe in die Institution. Professoren anderer Ateliers beschwerten sich bei der Direktion. Sie kritisierten, dass wir mit unserer Aktion als übergeordnete moralische Instanz auftreten würden. So hatten wir die Idee, eine mit Photoshop bearbeitete Postkarte mit dem Hauptgebäude der Schule zu drucken, auf dem wir den Institutsnamen durch General Document austauschten.

Die Diskussionen innerhalb unserer Gruppe waren für alle Beteiligten sehr lehrreich und es entstand eine für mich bisher nie erlebte Dynamik innerhalb des Unterrichts.

Im Handumdrehen waren wir in Genf berüchtigt, jedoch im progressiven Milieu beliebt. So wurden wir drei Monate nach unserer Gründung eingeladen, einen Beitrag für die Biennale de l’Image en Mouvement zu leisten. Die BIM war damals eines der bekanntesten Videofestivals weltweit. Während der Eröffnung parkten wir einen Lieferwagen am Eingang des Festivals und verteilten Popcorn. In jeder Tüte war eine Plastikfigur, ein Indianer. Die Papiertüte selbst war ein Fragebogen, der zu einem Wettbewerb mit dem Titel „Wo sind die Indianer geblieben?“ einlud.

Das ganze Festivalgelände wurde von den Besuchern mit Plastikindianern übersät. Mit den Verfassern der zehn besten Antworten auf die Wettbewerbsfrage teilten wir ein üppiges Abendessen in unserem Atelier. Aufgrund dieser Arbeit folgte eine Einladung nach Weimar, um ein partizipatives Projekt an der Bauhaus Universität durchzuführen.

So hat General Document begonnen. Die Gruppe bestand vier Jahre. Und dann wurde die Bildungsreform durchgeführt, die wir als Bolognasystem kennen.

AS: Hast du nicht das Gefühl, dass die Art der Bildung, die du beschreibst, ein sehr spezifisches Menschbild bedingt?

Es erinnert mich an meine Studienzeit in Amsterdam. Als ich Anfang der Neunzigerjahre an der Uni Amsterdam Kulturanthropologie inskribierte, war ich völlig erstaunt über die flache Hierarchien an der Universität. Studenten sprachen Dozenten mit „Du“ an und nannten sie bei ihren Vornamen. In Österreich, wo ich das Gymnasium besucht hatte, wäre das undenkbar gewesen. - Deswegen frage ich nach der Subjektivität: Ist es nicht ein gewisses Verständnis von Studentenschaft, dass eine Zusammenarbeit zwischen Dozierenden und Lernenden ermöglicht? Ist das heutzutage überhaupt noch denkbar?

EF: Ich bin mir nicht sicher, ob die Studenten nach bald 20 Jahren Bologna zu so einem Projekt noch bereit wären. Sie hätten wahrscheinlich kein Interesse. Ich erlebe die Studenten heute als Einzelmasken, die ihr Studium möglichst schnell hinter sich bringen wollen. Hoffentlich ändert sich das wieder mit der Fridays for Future Generation. Aber schon aus organisatorischen Gründen wäre es nicht mehr möglich, eine Gruppe wie General Document zu bilden. Die Pensen sind voll, da bleibt keine Zeit mehr.

Am Grab von Walter Benjamin, Portbou 2020

AS: Du bist der Meinung, dass die heutigen, verschulten Strukturen an Bildungsinstitutionen die Umsetzung von Projekten, wie du sie an der damaligen Kunstakademie in Genf in Zusammenarbeit mit Studierenden verwirklicht hast, verunmöglichen. Bildungssysteme formatieren Subjekte. Sie formen und prägen Menschen.

EF: Ja, und darum werden Studenten aktuell mit Hinblick auf Markttauglichkeit trainiert. Sie sollen in der Lage sein, die Spitzenplätze trotz ständig wachsender Konkurrenz zu erobern. Im Gegensatz zu einer von Bologna geprägten Methodik, arbeiteten wir nicht daran, den ersten Platz im Kunstbetrieb zu erreichen, sondern machten uns zum Ziel, dieses System zu verstehen und es kreativ zu unterminieren.

artcontemporain, artcontemporaine war eines der späteren Projekte von General Document. Wir waren an der Reihe, die jährliche Ausstellung unserer Akademie im Palais de l’Athénée zu realisieren. Die vorangehenden Diskussionen waren von bemerkenswerter Intensität. Wir gingen von der Beobachtung aus, dass die bildende Kunst ihre Funktion als kritische Instanz im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen, die sie noch während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfüllte, inzwischen verspielt hatte. Namhafte Künstler reagieren heute auf diese Gegebenheit mit Zynismus und erwecken den Anschein, den neoliberalen Kapitalismus ins Lächerliche zu ziehen. Das Publikum begreift diesen Zynismus allerdings nicht und nimmt diese Orgien des schlechten Geschmacks für bare Münze. Inzwischen ist die bildende Kunst zur Galionsfigur der Marktwirtschaft geworden.

Das Resultat unserer Überlegungen war ein einfaches Adjektiv: artcontemporain, artcontemporaine. Ein Adjektiv, das die zeitgenössische Kunst, mit einfachsten Mitteln als ein Genre definiert. Alles und jedes kann fortan mit diesem Adjektiv versehen werden und wird damit alsbald Teil des wohl schillerndsten Marktes unseres Wirtschaftssystems.

Wir haben die Académie Française gebeten, das Adjektiv in den dictionnaire aufzunehmen. Wir haben darauf hingewiesen, dass alles inklusive dessen Gegenteil in den Bereich der sogenannten zeitgenössischen Kunst fallen kann und, dass die zeitgenössische Kunst ein System ist, das inzwischen industrielle Ausmasse erreicht hat.

AS: Wie wurde die Ausstellung aufgenommen? Gab es Reaktionen im Hinblick auf eure radikale Positionierung?

EF: Die beiden Adjektive, die in Riesenlettern auf zwei gegenüberliegenden Wänden im grossen Saal des Palais de l’Athénée angebracht waren, schienen ihre Nüchternheit auf das Publikum zu übertragen. Die Reaktionen reichten, wie bei unserem ersten Projekt, dem Assessment der Akademie, von Empörung über Enttäuschung bis zur Abwendung. Während der Eröffnung war Beklommenheit zu spüren. Es waren vor allem die Verantwortlichen der anderen Ateliers, die sich von unserer Position distanzierten. Offensichtlich waren wir wieder zu weit gegangen. Bezeichnend war, dass keine Pressereaktionen folgten.

Am Grab von Piet Mondrian, New York 2018

AS: Condamné ist eine Intervention im öffentlichen Raum: Ein gebrauchter Wohnwagen mit zugemauerter Tür und Fenstern. Er stand zuerst am Wettsteinplatz in Basel und später in der Grün 80. Wie wurde diese Arbeit ins Leben gerufen?

EF: Zwischen 1998 und 2002 pendelte ich zwischen Genf, Basel und der Drei-Seenregion um Neuchâtel, wo ich als Verantwortlicher für die Bildredaktion der Expo.02, der Schweizerischen Landesausstellung, arbeitete. Auf den Reisen fielen mir auf etlichen Campingplätzen immer wieder die leerstehenden Wohnwagen auf, von denen man die Räder entfernt hatte und sie damit zu kleinen Ferienhäusern transformierte. Meine Frau arbeitete damals in Basel als Asylkoordinatorin. Es gab zu dieser Zeit wiederholt Notfälle im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.

Klaus Littmann bat mich, an der Ausstellung ”Skultur” (ohne p) teilzunehmen. Elf Kunstschaffende waren eingeladen, darunter Leute wie Tony Cragg, Jan Hamilton Finley oder Magdalena Jetelova.

Die Herausforderung bestand darin, Skulpturen aus Backstein für den öffentlichen Raum in Basel anzufertigen. Da ich kein Bildhauer bin und nicht einfach eine Plastik aufstellen wollte, beschloss ich eine Art Wahrzeichen für die damalige Aktualität zu schaffen.

Condamné bezieht sich auf Migration und die fremdenfeindliche Haltung der Schweizerischen Volkspartei, welche schweizweit Werbeflächen mit rassistischen Plakaten pflastern liess. Gleichzeitig gab es viele, leere Gebäude im urbanen Raum, die mit Backsteinen zugemauert wurden, um den Zutritt von Fremden zu verhindern. Also habe ich beschlossen, einen Wohnwagen zuzumauern. Dieser wurde während der Art Basel ziemlich prominent am Wettsteinplatz neben der Kirche aufgestellt. Der Wohnwagen war für mich ein Bild von ungenutzten Wohnräumen oder gesicherten Wohnräumen, die nie jemand bewohnen darf. Nach Ende des Projekts wollte man die Installation behalten und so hat ihn die Christoph Merian Stiftung in der Grün 80 nochmals aufbauen lassen. Die Grün 80 ist ein öffentlicher Park am Rande von Basel. Dort stand er eine Weile, bis eines Tages jemand einen Sprengsatz darin zündete. Man hat nie herausgefunden – ich glaube, man hat auch nie richtig recherchiert - wer das war. Auf jeden Fall waren das Leute, die wussten, wie man so etwas macht; eher Rechtsextreme als Lausbuben. Das Resultat jedoch ... das war beeindruckend. Der Wohnwagen war wie weggeblasen. Übrig waren nur mehr der Sockel aus Backstein und ein paar Reste von Blech und Aluminium.

AS: Und warum hat man sich dann nicht entschieden, den Wohnwagen wieder aufzustellen? Man hätte den Schutt wegräumen und einen neuen Wohnwagen hinstellen können.

EF: Es war kein Geld dafür da. Die Christoph Merian Stiftung wollte den Wohnwagen nicht wieder aufstellen. Mir ist auch nicht klar, ob Mitarbeiter der CMS den Sinn dieses Objektes verstanden hatten.

AS: Die Wiederrichtung des Wohnwagens wäre ein politischer Akt gewesen, der sich im Register des Symbolischen abspielt.

Am Grab von Marcel Broothears, Ixelles 2019

AS: Umgang mit Kunst, das 1999 entstand - ist dieses Projekt als klarer Angriff auf die Art Basel zu verstehen?

EF: Das war ein Angriff. Im Folgejahr wurde Klaus Littmann, der mich eingeladen hatte, einen Messestand der anderen Art zu entwickeln, von der Art Basel wegen genau dieser Aktion ausgeschlossen.

AS: Wieso? Eure Intervention war doch ein unglaublicher Erfolg. Waren die Inhalte, die in diesem Format verhandelt wurden, den Organisatoren der Art Basel nicht willkommen?

EF: Die Leute fanden sich zu den allabendlichen Diskussionen in grossen Mengen ein. Das war ein Erfolg. Jedoch wurde der Verkauf von Werken in Frage gestellt. Der Markt, der ganze Kunstbetrieb wurde hinterfragt. Jeden Abend um achtzehn Uhr gab es eine Podiumsdiskussion, die Samuel Herzog mit mir organisierte. Das war Jahre vor den Art Talks, welche die Messe später eingeführt hat.

Wir servierten auch den ganzen Tag gratis Suppe, was in krassem Gegensatz zur schicken und teuren Verpflegung der Messe stand. Namhafte Galeristen mit ihren Klienten waren unser Publikum. Umgang mit Kunst war ein wichtiger Treffpunkt.

Der ganze Messestand war mit den Bürostühlen von Schweizer Kuratorinnen und Kuratoren bestückt. General Document, das Genfer Künstlerkollektiv, das aus Studenten, Dozenten und Assistenten der dortigen Kunstakademie bestand, hat die Sitzgelegenheiten in der gesamten Schweiz eingesammelt. Jeder Bürostuhl war mit einem Etikett, das den Namen des Besitzers trug, versehen. Das Publikum konnte sich bewusst in die Position eines Entscheidungsträgers der Kunstwelt hineinversetzen. Die Atmosphäre des Raumes war düster; es gab kaum Licht. Einige Kerzen vor der grau gestrichenen Rückwand und zwei Projektionen sorgten für eine minimale Beleuchtung. Es war das Gegenteil der hell beleuchteten Räume der Galerien, die ihre Ware prominent anboten.

Die Podiumsdiskussionen waren so gut besucht, dass die Menschenmassen den Gang vor dem Stand blockierten.

Die Idee für diesen ungewöhnlichen Messestand geht auf meinen Bezug zur Art Basel zurück. 1970, da war ich noch Schüler an der Kunstgewerbeschule, die etwa 200 Meter vom Standort der Messe entfernt ist, als das Stattfinden der ersten Art Basel angekündigt wurde. Zusammen mit anderen Studierenden haben ich spontan vor dem Messegebäude protestiert.

AS: Ihr wart gegen eine Kunstmesse in Basel? Wieso hattet ihr damals das Gefühl, dass man keine Kunstmesse in dieser Stadt braucht? Gerade von Kultur- und Kunstschaffenden erwartet man ein Gutheissen solcher Institutionen.

EF: Warum sollte Kunst in den Hallen verkauft werden, in denen auch Baumaterialien, Autos, Würste und alle anderen Industrieprodukte zum Kauf und Konsum angeboten werden. Hat Kunst nicht andere Prioritäten als zur Handelsware zu werden?

Die zeitgenössische Kunst hat sich zu einer Industrie gewandelt. Die Kunstmessen können als Apotheose der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche verstanden werden. Sie bedeuten eine unkritische Übernahme amerikanischer Kulturpolitik, welche nach dem 2. Weltkrieg Westeuropa und im Rahmen der Globalisierung die ganze Welt überrollt hat. Inzwischen hat alles einen Preis und nichts einen Wert.

Mit Irène, Sandra Ceballos und Ezequiel Suarez in La Habana, 1998

AS: 1998 warst Du auf Kuba. Wie kamst Du zu dieser Ausstellung in La Havanna?

EF: 1996 war ich das erste Mal auf Kuba. Meine Frau hatte mich zu meinem 45. Geburtstag eingeladen. Ich wollte schon als Jugendlicher aufgrund meiner spanischen Herkunft diese revolutionäre Gesellschaft aufsuchen. Wegen meiner spanischen Nationalität durfte ich damals nicht einreisen. Während dieses ersten Aufenthalts hatte ich einige Ausgaben der Zeitschrift Bohemia aus dem Revolutionsjahr 1958 entdeckt, welche auf Flohmärkten häufig zu finden war. Die Zeitschrift faszinierte mich. Um nicht den gesamten Stapel in die Schweiz transportieren zu müssen, begann ich die Heftklammern zu entfernen und einige Blätter herauszulösen. Dadurch ergaben sich Doppelseiten, die in keinerlei Zusammenhang standen. Sie liessen wildfremde Inhalte aufeinanderprallen, was ich spannend fand. Amerikanische Werbung aus 1958 traf auf von Revolutionären erschossene Anhänger des alten Regimes. Angeregt durch diese Entdeckung, begann ich alle Zeitschriften auseinanderzunehmen und bewahrte die interessantesten Doppelseiten.

In einer dieser Zeitschriften fand ich auch eine Werbeanzeige der Firma Coca Cola; sie gratulierte der kubanischen Revolution zu ihrem Sieg. Diese Werbeanzeige wurde zur Einladungskarte für die Ausstellung in La Havanna.

1997 begegnete ich auf der Biennale in Medellin zwei kubanischen Kulturschaffenden, Sandra Ceballos und Ezequiel Suárez. Sie führten einen privaten Kunstraum in La Havanna, den ersten auf Kuba, Espacio Aglutinador. Ich erzählte ihnen von meiner Arbeit mit der Zeitschrift Bohemia, und so bekam ich die Gelegenheit diese Arbeit 1998 zum 40. Jahrestag der Kubanischen Revolution zu zeigen. Daher der Titel: Cuba 40.

AS: Wie wurde die Arbeit aufgenommen? Wurde sie kommentiert?

EF: Während der Eröffnung machte mich Ezequiel darauf aufmerksam, dass drei Spitzel anwesend wären. Er forderte mich auf, mich vorsichtig zu äussern, falls mich jemand in politische Diskussionen verwickeln würde. Die Stimmung war sehr angespannt. Dazu kam, dass der Künstler, der vor mir ausgestellt hatte, noch während der Eröffnung aufgrund von Erregung öffentlichen Ärgernisses abgeführt worden war. Er hatte im Rahmen der Eröffnungsperformance auf die Parteizeitung geschissen. Ich bekam ausschließlich direkte Reaktionen und das sozusagen unter vier Augen. Dass es keine Medienberichte geben würde, hatten mir Sandra und Ezequiel schon vorab gesagt. Schließlich war ihr Kunstraum nur toleriert und keine offizielle Institution.

AS: Wie siehst du das heute? Inwiefern hat sich dieser Aufwand für dich gelohnt?

EF: Nach meiner Jugend, nach dieser Oszillation zwischen der spanischen Diktatur und kapitalistischen Schweizer Demokratie, war diese Arbeits- und Öffentlichkeitserfahrung in einem totalitären Land eine Reminiszenz. Es hat in mir wieder wachgerufen, dass wir Menschen offenbar nicht fähig sind, eine andere Staatsform als Totalitarismus oder Kapitalismus zu schaffen. Deswegen finden wir auch keinen Ausweg aus der Verdrängung aller Menschlichkeit aus dem Staats- und Wirtschaftsapparat.

Mit Peter Knapp und Guillaume Bijl in Basel, 1996

AS: Central Airport war die letzte der Kollaborationen zwischen Klaus Littmann und Dir. Warum eigentlich?

EF: Es war die letzte Kollaboration bevor ich in Genf tätig wurde. Aber anfänglich war das Projekt gar nicht als Kollaboration gedacht.

Klaus Littmann hatte Guillaume Bijl, Peter Knapp und mich eingeladen, eine Arbeit zum Abschied des damaligen Theaterdirektors, Hans-Peter Doll, im Foyer des Theater Basel zu konzipieren. Guillaume, Peter und ich besichtigten erst jeder für sich die Räumlichkeiten.

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Einzelarbeiten entstehen würden. Da mich die Architektur eher an einen Flughafen, als an ein Theater erinnerte, machte ich den Vorschlag, zum Abgang des Direktors das Foyer als Abflughalle zu gestalten.

Guillaume Bijl, als Spezialist für Verwandlungen von Räumen, war sofort einverstanden. Peter Knapp und Klaus Littmann fanden die Idee bestechend und sagten spontan zu.

AS: Die Idee der Flughalle war also deine Idee?

EF: Ja und wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht; beziehungsweise wir haben die Arbeit delegiert. Ohne die Crew des Theater Basel und ohne Klaus’ Beziehungen wäre das Ganze nicht möglich gewesen.

Den Standbau und alle anderen Einbauten haben Freunde von ihm realisiert. Die Bänke sind direkt vom Flughafen angeliefert worden. Es war ein richtiges Abenteuer, die Räume einzurichten. Die Sponsoren wie Swatch und viele andere haben viel beigetragen, und dennoch war es ein unglaublich aufwendiges Projekt.

Die Tatsache, dass die formale Gestaltung der Flughalle delegiert werde konnte, war für mich das Neue an dieser Art des Arbeitens. Die gesamte Einrichtung wurde von Firmen wie Louis Vuitton, Rent A Car, Hertz oder Kuoni, etc. eingerichtet. Sogar den gesamten Tax Free Shop haben die entsprechenden Unternehmen übernommen.

AS: Habt ihr die Multinationals eingeladen, mit Ihren jeweiligen Ständen präsent zu sein?

EF: Wir haben sie eingeladen, ihre eigenen Shops einzurichten. Es durfte nichts verkauft werden. Es wurden keine Flugtickets kontrolliert, man konnte nicht einchecken, es war kein Personal da. Die Installation war ein Stillleben.

Mein wichtigster Beitrag war die Programmierung der großen Anzeigetafel. Dafür habe ich zwei Tage in Ulm bei der AEG verbracht. Es gab Flüge nach Las Palmas, aber auch nach Tripolis, nach Phnom Penh und anderen, nicht ganz alltäglichen, Flugdestinationen. Wir sorgten für eine Grundbeschallung und Flüge wurden über Lautsprecher angekündigt. Man fühlte sich wie am Flughafen. Die Theaterbesucher mussten sich durch die Flughafen-Installation bewegen, um die Vorstellungen zu besuchen.

AS: Es muss beeindruckend gewesen sein: Ein leerer Flughafen, kein Personal. Strahlte der Raum nicht eine unglaubliche Unheimlichkeit aus?

EF: Besucher, die nichts über die Installation gehört hatten und zum ersten Mal die Halle betraten, waren überrascht. Sie besuchten ein Theater und wurden schon vor dem Publikumssaal an einen anderen Ort geleitet. Die Installation wirkte wie ein Präludium für das jeweilige Theaterstück, in dem die Zuschauer auch aus dem Hier und Jetzt geführt werden.

Am Grab von Tadeus Pfeifer, Basel 2019

AS: War das Medium Video für dich eine neue Annäherung an das Kunstschaffen? - Du warst lange vornehmlich als Videoschaffender bekannt.

EF: Video war der Auslöser für viele Kollaborationen. Die Tatsache, dass man in den 1980er Jahren Videos nicht im eigenen Atelier bearbeiten konnte, brach das Bild des einsam arbeitenden Künstlers. Mit Video zu arbeiten, war wie Musik machen. Man benötigte ein Studio und verschiedene Mitarbeiter.

Ich begann mit meinem Bruder Fernando, einem Musiker, zu arbeiten. Später kam es zu diversen Projekten mit Herzog & De Meuron, dann die Zusammenarbeit mit Philippe Alioth und der Techno-Band „Spartak“. Zu jener Zeit war ich der wahrscheinlich erste VJ.

Obwohl ich mich bis heute mit Inhalten auseinandersetze, die mich schon in meiner Jugend beschäftigt haben, war ich immer neugierig auf neue Medien.

AS: Hundred Years and Ten Minutes ist ein sehr meditativer Film. Was waren die Intentionen hinter diesem Streifen?

Hundred Years and Ten Minutes war das zweite Projekt mit Tadeus Pfeifer, einem Schriftsteller und Journalisten, der meine Arbeit lange begleitet hat. Tadeus und ich hatten die Absicht, einen Beitrag zum hundertjährigen Bestehen des Films zu schaffen. Wir entschieden uns, einen zehnmal längeren Film zu drehen als die Streifen der Gebrüder Lumière. Vor hundert Jahren belichteten sie eine ganze Filmrolle ohne Unterbrechung für eine Minute.

Statt einer drehten wir zehn Minuten, weshalb die Arbeit den Titel Hundred Years and Ten Minutes trägt. Wir reisten nach Indien und drehten von einem Boot aus eine Fahrt auf dem Ganges. Es ist eine einzige, zehnminütige Einstellung, ohne Schnitt und ohne Kommentar. Es war eine Herausforderung, die zehn Minuten ohne Pannen zu schafften und wir mussten die Fahrt vier Mal wiederholen.

Man hätte die Aufnahmen auch vor hundert Jahren machen können, vorausgesetzt man hätte so lange Filmspulen gehabt. Aus heutiger Perspektive finde ich es faszinierend, dass es in diesem Video keinen visuellen Hinweis für den Zeitpunkt der Aufnahme gibt. Die Kulisse längs derer unsere Kamera vorbei glitt wirkt unveränderlich.

AS: Warum betrachtest du diese Fahrt nicht als Film, sondern als ein Kommentar auf das Medium Film?

EF: Wir haben lediglich die Kamera zehn Minuten laufen lassen. Film ist aus heutiger Sicht ein kompliziertes Phänomen, das eine Geschichte erzählt. In ihm werden Mittel wie Montage, Ton, Musik und Effekte eingesetzt. Die Zuschauer sollen Emotionen wie Spannung, Angst, Traurigkeit oder Freude erleben. In diesem Sinne ist unsere Aufnahme kein Film, sondern eine Fotografie in Bewegung.

AS: Diese Arbeit hat den Prix Saint Gervais Genève der Biennale de l’Image en Mouvement gewonnen.

EF: Es war für uns eine Anerkennung, dass man in der Zeit digitaler Effekte, die damals sehr populär waren, mit einfachsten Mitteln vielbeachtete Videos drehen konnte.

Mit Tadeus Pfeifern an seinem Geburtstag, Basel 1998

AS: Von filmischen Effekten hast Du in Deinen Videoarbeiten weitgehend Abstand genommen?

EF: Mit Tadeus hatte ich schon zuvor eine Arbeit gemacht. Diese war komplexer und basierte auf einem Text von ihm. Wir wollten zum Ursprung, sozusagen zum Mittelpunkt der Erde, vordringen. In Lalibela, in Äthiopien, ist ein ganzer Kirchenkomplex in den Boden hineingehauen, respektive wurden die Felsen ausgehöhlt. Anstatt in die Höhe ist dieses Gotteshaus auf substraktive Weise in die Tiefe gebaut. Dort haben wir gedreht.

AS: Aus einer gewissen Perspektive ist das ein ethnografischer Film.

EF: Es gab auch ernste Probleme mit den Ethnographen. Sie kritisierten uns auf das Schärfste. Sie fanden, wir hätten besser einen Film über politische Probleme und den Krieg in Äthiopien machen sollen. Aber das ist nicht mein Ding, das kann ich nicht.

AS: Auch für eine ethnographische Arbeit wäre das nicht verpflichtend. Die Argumentation der Ethnographen finde ich sehr dubios. Letztendlich hat eine Ethnographie immer auch den Anspruch, eine Kultur aufzuzeichnen.

EF: Diesen Anspruch hatten wir nicht.

AS: Was war die Absicht des Films?

EF: Wir wollten in diese unterirdische Welt eintauchen - in gewisser Weise das Gegenteil der Luftfahrt wagen. Diese Bauten weisen in Richtung Hölle. Es ist eigenartig dort unten. Es gibt Mumien, da liegen menschliche Schädel, irgendein Priester kommt und räuchert alles mit Weihrauch aus, obwohl kein wirklicher Gottesdienst stattfindet. Es ging uns darum, in diese Atmosphäre einzutauchen. Die Aufnahmen wurden ohne künstliches Licht realisiert. Das war damals mit unserer technischen Ausrüstung schwierig. Damit überhaupt etwas zu sehen war, hatten wir die Kamera auf eine Art Zeitlupe eingestellt, wodurch die Stimmung unwirklich erschien. Zwei Mal haben wir eine Kaffeezeremonie aufgenommen. Beide Male war der Ton nicht auf dem Band. Deshalb hat Fumiko Wellington die Musik für das Video komponiert und eingespielt. Die Tonspur geht wirklich unter die Haut. Es ist eine Arbeit für Netzhaut und Ohren.

AS: Du hast während der Art Basel den Videopreis für Absence gewonnen. Wie wir bereits angesprochen haben, war Deine Beziehung zur Art Basel von Anfang an eine sehr kritische, die sogar in Protesten mit Kommilitonen resultierte. Wie bist Du mit dieser Wertschätzung deiner Arbeit umgegangen?

EF: Für mich war das tatsächlich problematisch. Der Videopreis war nicht nur ein Preis der Art Basel. Er war der Preis der Union de Banques Suisse, der im Rahmen der Art Basel verliehen wurde . Gefreut hat mich, dass diese Arbeit ausgezeichnet wurde, nachdem die Stadt Basel jegliche Unterstützung abgelehnt hatte. Ich musste sie selber finanzieren. Tadeus wollte die Arbeit für den Videopreis einreichen. Er hatte sich ungemein über die Haltung der Kulturverantwortlichen der Stadt Basel geärgert. Ich bin noch heute nicht stolz auf diesen Preis.

Mein Urgrossonkel der Maler Ferdinand Willaert, ca. 1900

AS: Du behauptest, dass du die Arbeit La Extensión del Instante nur dank deiner Anstellung in Köln realisieren konntest. Kannst Du erklären, wieso?

EF: Es handelt sich um eine Arbeit über ein gemaltes Porträt meiner Urgrossmutter, das nur durch die hochtechnologisierte Infrastruktur, die das Herzstück des Institutes ausmachte, geschaffen werden konnte. Als Dozent stand ich vor den gleichen Schwierigkeiten wie meine Studenten, sich der neuen Technologie zu bedienen. Auf diesem Niveau gab es also nichts zu unterrichten. Es handelte sich vielmehr um ein gemeinsames Erarbeiten technischer Fähigkeiten. Das Angebot in Köln brachte uns als Künstler, die dort mit neusten Technologien arbeiten sollten, vor völlig unerwartete Fragen: Was machen wir da eigentlich und welche Haltung nehmen wir gegenüber diesen Maschinen ein? Es stellte sich auch die Frage, ob und wenn ja, wie wir mit dieser high-end Technik umgehen sollten. Wir waren gleichermaßen von technischen wie von politischen Fragen gefordert.

AS: Du hast fast sofort nach deiner Diplomierung an der Kunstgewerbeschule Basel zu unterrichten angefangen. Du warst damals noch sehr jung und standest ganz am Anfang deiner Laufbahn. Was hast du anfänglich an Wissen und Fertigkeiten weitergegeben?

EF: Als ich zu dozieren begann, unterrichtete ich Zeichnen. Das konnte ich viel besser als meine Schüler. Der Auftrag war die Vermittlung von Fähigkeiten des Beobachtens und Darstellens. Das waren konkrete Fertigkeiten. Dann mit der Gründung der sogenannten Videoklasse im Jahr 1985 hat sich das verändert. Video war für mich ein neues Medium. Ich hatte einen Techniker als Kollegen, der die Klasse unterrichtete. Ich war für die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Arbeiten zuständig. Diese Inhalte kamen von den Studierenden, welche die Projekte bestimmten. Je nach Person und Neigung variierten die technischen Kenntnisse der Studierenden. Inhalt und Form der Projekte definierten die Technik. Die ersten Studierenden der Videoklasse waren ausgebildete Maler, Bildhauer und Grafiker. Das waren Leute, die hohe handwerkliche Anforderungen gewohnt waren.

AS: Was hast du den Studierenden als Dozent mitgegeben? Mir ist ganz klar, dass du als Zeichenlehrer eine gewisse Technik vermitteln kannst, - ein savoir faire, eine Handfertigkeit, - und wahrscheinlich auch eine spezifische Haltung. Hat dieser Aspekt der Wissensvermittlung innerhalb des Lehrauftrags in Köln an Wichtigkeit gewonnen? Schließlich hast du plötzlich betreffend der Technik auf Augenhöhe mit deinen Studierenden zusammengearbeitet.

EF: In der Videoklasse in Basel mussten wir eine Ebene des Austausches erarbeiten, um gemeinsam über Projekte verhandeln zu können. In Köln hingegen haben wir Projekte gemeinsam entwickelt. Wir mussten zuerst mit der high-tech Apparatur zurechtkommen, die niemand zu bedienen wusste. Durch die gemeinsame Erkundung der Technik haben wir angefangen, Programme zu schreiben, welche eine lineare Videosequenz in eine asynchrone Folge von Bildern und Tonspuren verwandeln konnten. Es handelte sich um eine Art Zeitmaschine. Mit dieser Methode habe ich das Video „Die Ausdehnung des Augenblicks“ / La Extensión del Instante realisiert. Für diese Arbeit habe ich Videobilder eines Ölgemäldes animiert und diese mit Aufnahmen einer jungen Frau überlappt. Die Bild- und Tonfolgen der Videoaufnahmen wurden dabei durch ein computerisiertes Programm neu zusammengesetzt.

Mit meinem Bruder Fernando während der Arbeiten an Siehst Vater und hörest Du nicht, Basel 1992

AS: Welches Dokument ist das, auf dem man dich hier sieht? Es handelt sich nicht um ein Buch, sondern eher um eine Künstlerbroschüre – der Titel ist Die Wirklichkeit des Mediums.

EF: Das war ein Angebot der Pro Helvetia im Jahr 1992. Es ist ein sehr bescheidenes Buch, eher ein Heft. Es erschien in der Reihe der Künstlerhefte, welche die Pro Helvetia bis heute verlegt. Zu meiner Zeit konnten die jeweiligen Künstler ihre Publikation selber gestalten, was reizvoll war.

AS: In dieser Publikation befindet sich ein Text von Tadeus Pfeifer mit dem Titel: Sicherinnern oder die Visualisierung im Kopf des Betrachters. Wie stehst Du zu dieser Überschrift nach über 25 Jahren?

EF: Der Titel von Tadeus bezieht sich auf zwei Installationen, die ich ein paar Jahre vor dieser Publikation geschaffen habe: Die gehobenen Ansprüche und Ohne Bild. Beide Arbeiten fordern vom Betrachter bewusste Entscheidungen. Es hängt davon ab, ob er den Sinn der Arbeiten wahrnehmen oder sich lediglich nur mit der Ästhetik der Werke begnügen will. Wenn Du mich nach der Aktualität dieser Arbeiten fragst, würde ich sagen, dass ich dieses Prinzip für meine späteren Arbeiten beibehalten habe. Meine Werke erschließen sich dem Betrachter erst, wenn er gewillt ist, die einzelnen Elemente in seiner Wahrnehmung zusammenzusetzen. Die Vielschichtigkeit des Videos hat mich geprägt und einen entscheidenden Einfluss auf die Form meiner späteren Installationen und Performances genommen.

Es gibt in dieser Publikation einen Eröffnungs-Satz, dessen Inhalt ich noch immer nachtraure: „Ich pflege die Langeweile, weil sie mich an eine Zeit erinnert, als mein Blick noch nicht mit angeeigneten Weltbildern, Glaubensbekenntnissen und Ambitionen verstellt war und ein gewisses Nichts mich zu erfüllen vermochte, dessen Klänge die Struktur meiner Absenzen bildete.“ Diese Praxis fällt mir heute ungemein schwer. Die Beschäftigung mit den elektronischen Medien hat eine Unruhe in mein tägliches Leben gebracht und spätestens seit dem Einzug des Smartphones ist für mich das Pflegen der Langeweile schon eher zur Kunstform geworden.